警笛呼嘯�����,大群特務包圍了一座小樓�,隨著滴滴達達的發(fā)報聲�����,出現(xiàn)了一圈圈無線電波���。堅毅的臉部���,快速的手部近景畫面……李俠在從容地發(fā)著電報,只見他發(fā)完報文���,將密碼迅速塞進嘴里����,并向延安發(fā)出了:同志們,永別了……這是電影《永不消逝的電波》震撼人心的鏡頭����。這部由真人真事改編成的故事片感動了好幾代人。影片所塑造的那位忠心耿耿���、臨危不懼的共產(chǎn)黨員的原形就是我校校友李白����。

警笛呼嘯�����,大群特務包圍了一座小樓�,隨著滴滴達達的發(fā)報聲�����,出現(xiàn)了一圈圈無線電波���。堅毅的臉部���,快速的手部近景畫面……李俠在從容地發(fā)著電報,只見他發(fā)完報文���,將密碼迅速塞進嘴里����,并向延安發(fā)出了:同志們,永別了……這是電影《永不消逝的電波》震撼人心的鏡頭����。這部由真人真事改編成的故事片感動了好幾代人。影片所塑造的那位忠心耿耿���、臨危不懼的共產(chǎn)黨員的原形就是我校校友李白����。

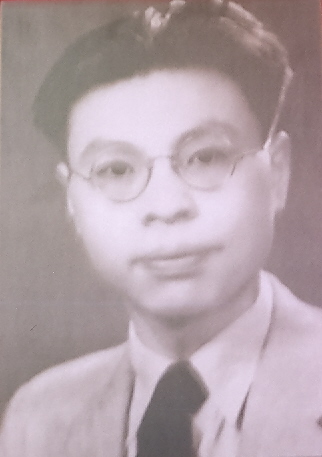

李白�,1910年出生在湖南瀏陽縣一個貧苦農(nóng)家。他從小失學�����,9歲到染坊當學徒����。

1925年,大革命風暴席卷全國����,在北伐戰(zhàn)爭推動下,農(nóng)民運動風起云涌����。李白參加了兒童團、農(nóng)民協(xié)會����,15歲就加入了中國共產(chǎn)黨。1930年8月���,毛澤東率紅一團到達瀏陽���,李白參軍并隨部隊進入中央蘇區(qū)。在第一次“反圍剿”中��,中央紅軍在龍崗附近全殲敵18師�����,活捉了敵前線總指揮張輝瓚���,繳獲了一部電臺�����。從此�,我們黨有了自己的千里眼,順風耳���。

1931年春�,紅軍建立了黨的第一所教育機構(gòu)——無線電訓練班(我校前身)��,李白被挑去參加第二期的學習�����。在苦水里泡大的窮孩子連漢字都認不了多少�,而現(xiàn)在不僅要學漢字還要學英文,掌握電訊技術對他來說真是難而又難����。生性倔強的李白笨鳥先飛,他開始了艱苦的學習生活�����。只要有空��,他就開始背英語單詞、背密碼��,上課時目不轉(zhuǎn)睛地盯著老師模仿收發(fā)報動作���,課后反復練習�,成了同學中有名的“不知疲倦的人”���。他的老師是黨中央從上海派來的一位精通專業(yè)的電訊人員。李白初來乍到時�����,老師認為他學不出什么名堂�����,后來�����,老師驚訝地發(fā)現(xiàn)���,這位他原本認為最笨的學生����,在一些技術上已趕上了自己。

李白以優(yōu)異的成績從我校畢業(yè)后����,到五軍團13軍任無線電隊政委,在歷次反“圍剿”戰(zhàn)斗中�����,他負責的電臺始終保持通訊的暢通�,為戰(zhàn)斗的勝利做出了很大的貢獻。1934年10月���,他隨中央紅軍長征����,他所在電臺被編入紅四方面軍�����,經(jīng)歷了三過草地和長居高寒地帶的艱辛�。在艱苦的環(huán)境下,他對戰(zhàn)友們說:“電臺是全軍幾千人的耳目,是與總部聯(lián)絡的主要通信工具���,要視電臺重于生命”���。

1937年秋,李白奉命來到白色恐怖下的上海�����。他與一位紡紗女工假扮夫妻(后結(jié)為夫妻)��,以販賣湘繡做掩護�,開展地下電臺工作���,擔負著上海地下黨同中央的聯(lián)絡�。電臺設在閣樓上�,夏天如同火爐,冬天嚴寒刺骨�����。他白天跑生意���,晚上通宵收發(fā)電報�����。電臺功率很小���,天線又不能外露�,但李白仍能想盡辦法�����,把電報發(fā)到千里之外的延安�。他過人的勇氣和巧妙的技術令后來的蘇聯(lián)電訊情報專家都驚嘆不已。

他常常告誡妻子��,黨中央從延安發(fā)給上海的指示��,就是靠我們這個電臺收發(fā)的�����,它是黨的眼睛��,黨的耳朵�。萬一出了事,一定要嚴守黨的機密。

1941年12月����,太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā),日軍占領了上海�����,加緊了對秘密電臺的偵測搜捕���。1942年9月����,李白和妻子一同被捕���。上海地下黨不惜一切力量進行營救,而敵特也認為那部簡陋的電臺根本不具備同延安通報的能力�。李白被認定是私人電臺而獲保釋。同時�����,國民黨特務也看中了李白的電訊技術�����,經(jīng)黨組織同意,李白將計就計����,到浙江淳安縣國民黨軍委會國際問題研究所當報務員,并利用國民黨的電臺繼續(xù)向共產(chǎn)黨組織發(fā)報��。

1945年日本投降后���,李白又回到上海從事地下電臺工作��。1948年12月29日�����,李白得到了國民黨絕密的江防計劃��,他深知這份情報對解放上海的重大意義�����。他也知道自己的電臺已經(jīng)暴露�����,處境非常危險���。但為了中國人民的解放事業(yè)��,他視死如歸��,毅然向黨中央發(fā)報�,又一次被捕���,1949年5月7日遭特務秘密殺害���。20天后上海解放。

人生自古誰無死���,留取丹心照漢青����。李白的名字將永遠載入中國的通信史��,激勵著千千萬萬獻身通信事業(yè)的后來人��。

人們忘不了他�!在北京郵電大學的校園里矗立著李白的塑像,石碑上刻著鄧穎超的一段話:“象我們大家所熟悉的電影《永不消逝的電波》中所寫的原型李白同志�����,為了黨的利益��,最后獻出了自已的生命���。這些同志值得我們懷念�?�!?/p>

(王躍華 劉嘉相)

陜公網(wǎng)安備61019002002681號

陜公網(wǎng)安備61019002002681號